志野山水図鉢 (しのさんすいずはち)

美濃窯(みのよう)

桃山時代 16世紀末~17世紀初頭

1口

高6.5㎝ 口径27.7㎝

険しい山と松のような木を鉄絵具で大きく描き、周囲に縞模様(しまもよう)と交差した連珠文(れんじゅもん)を配しています。筆のかすれを活かした鉄絵(てつえ)と、全体にかかる白濁した長石釉(ちょうせきゆう、長石を主原料とする釉薬)が見事に調和し、1幅の水墨画のようです。轆轤(ろくろ)で円く成形したのち、手で歪(ゆが)ませて形に変化をつけています。底は、粘土紐を折り曲げた3つの脚を付け、釉薬をかけた陶工の指で釉が剥(は)がれた箇所が橙色に焼けています。

日本で初めて白い器面に筆で絵付けをした志野焼(しのやき)は、慶長年間(1596~1615)に美濃(みの、現在の岐阜県)で誕生しました。

展示中の日本・東洋のやきもの

-

緑釉楼閣

後漢時代 -

加彩楽舞俑

唐時代 -

加彩馬

唐時代 -

白磁刻花牡丹文輪花鉢

北宋時代 -

青磁刻花牡丹文鉢

北宋時代 -

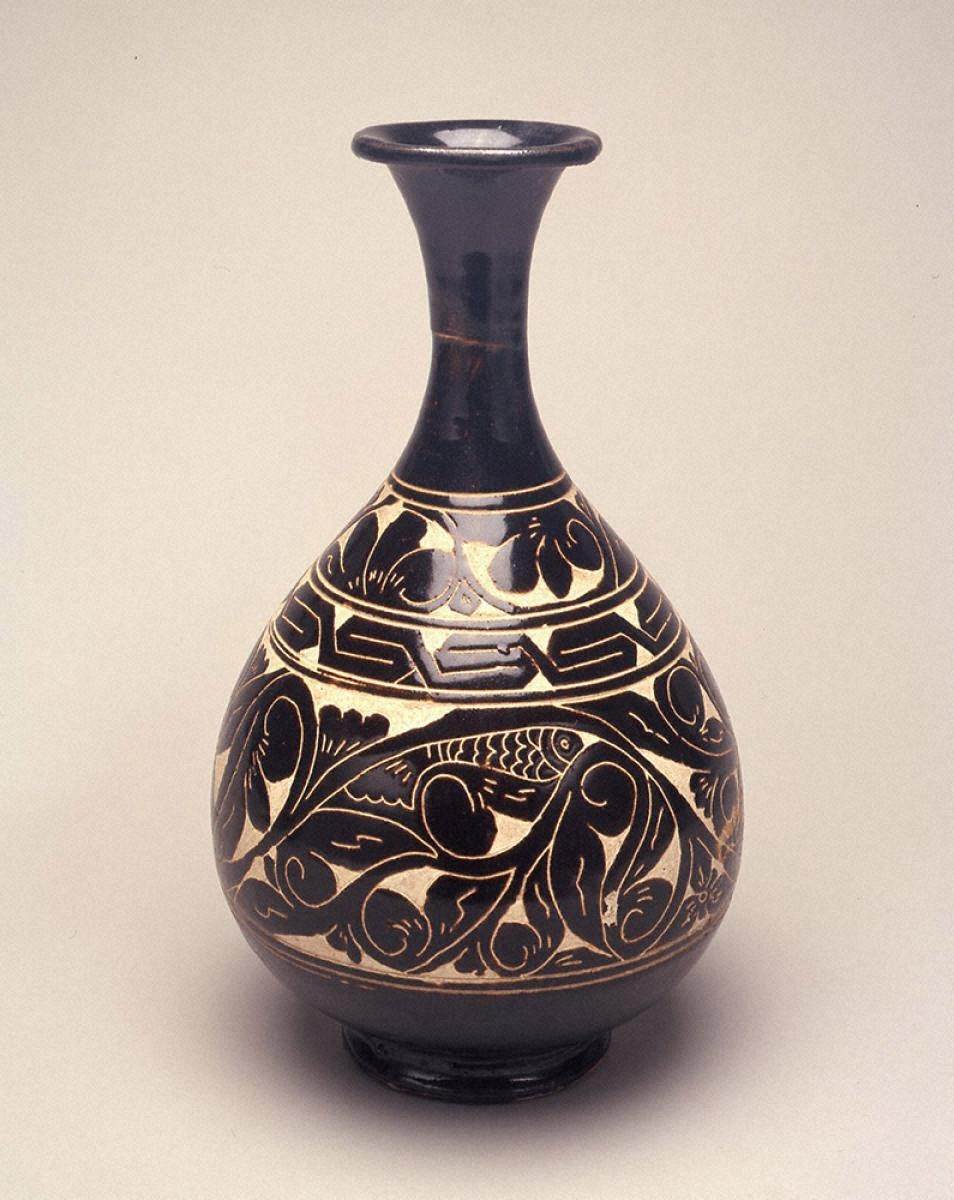

黒釉掻落魚唐草文瓶

金時代 -

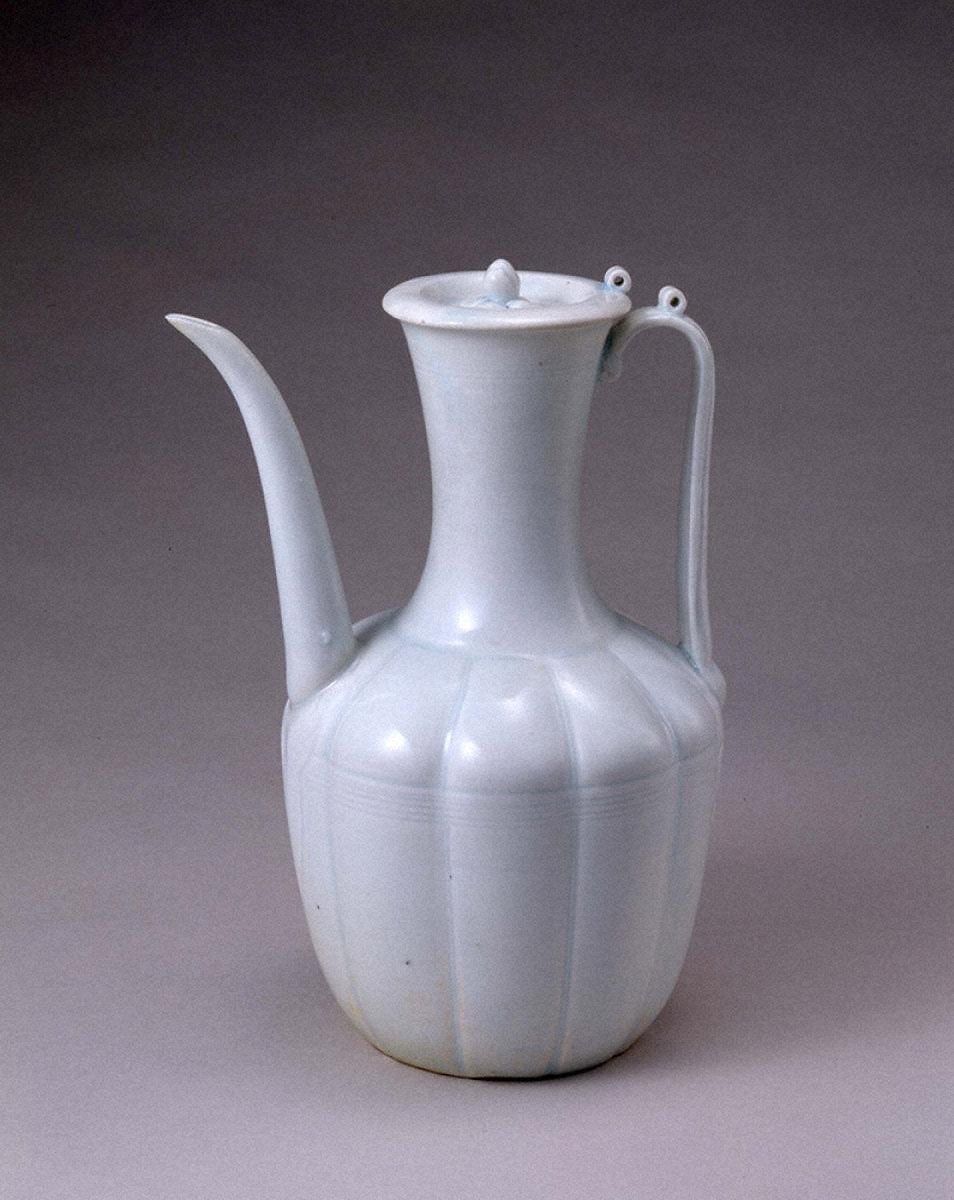

青白磁瓜形水注

北宋時代 -

白磁緑彩龍文鉢

明時代 正徳年間(1506-1521) -

五彩龍文面盆

明時代 万暦年間(1573-1620) -

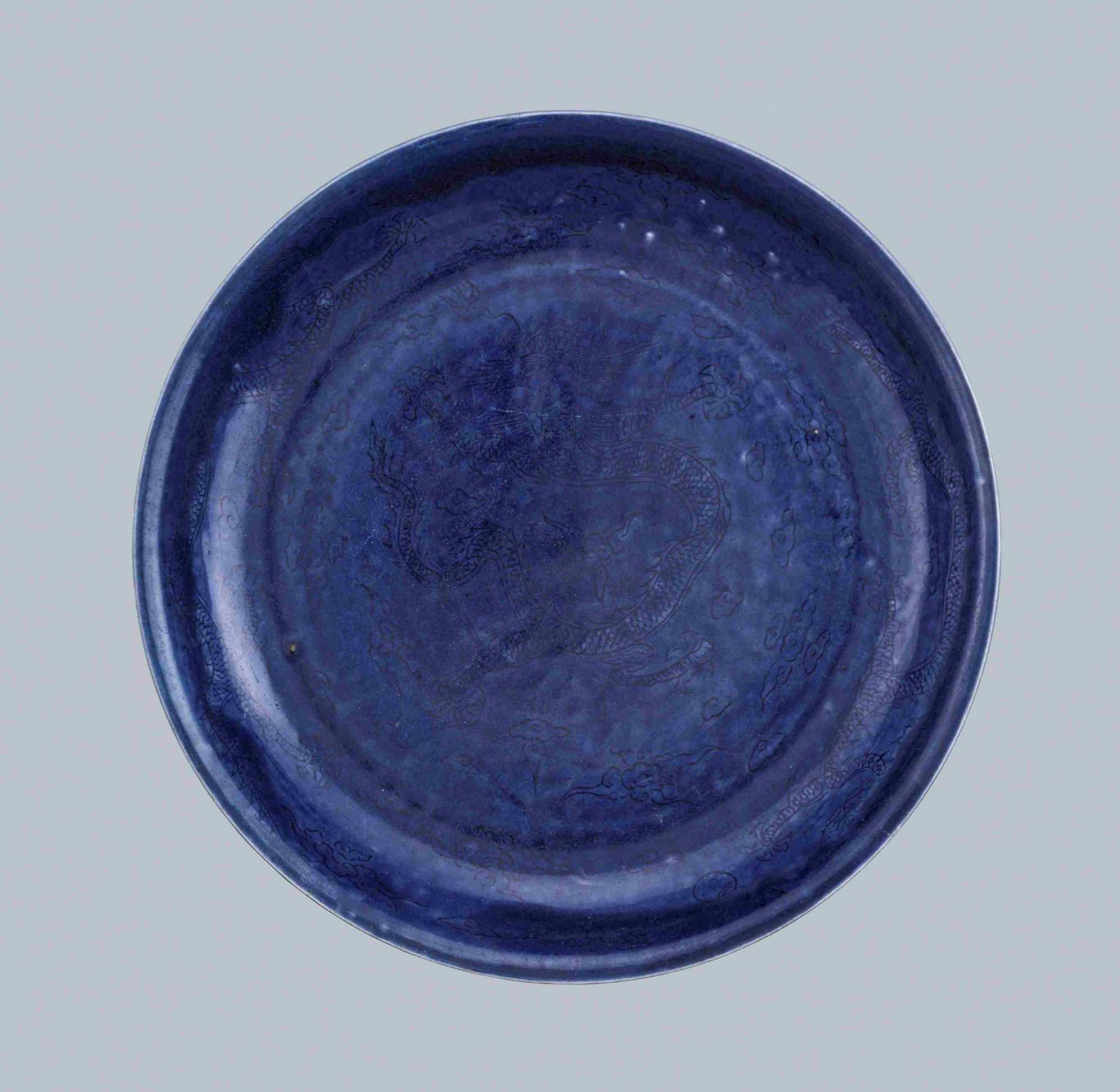

藍釉暗花龍文盤

清時代 順治年間(1644-61) -

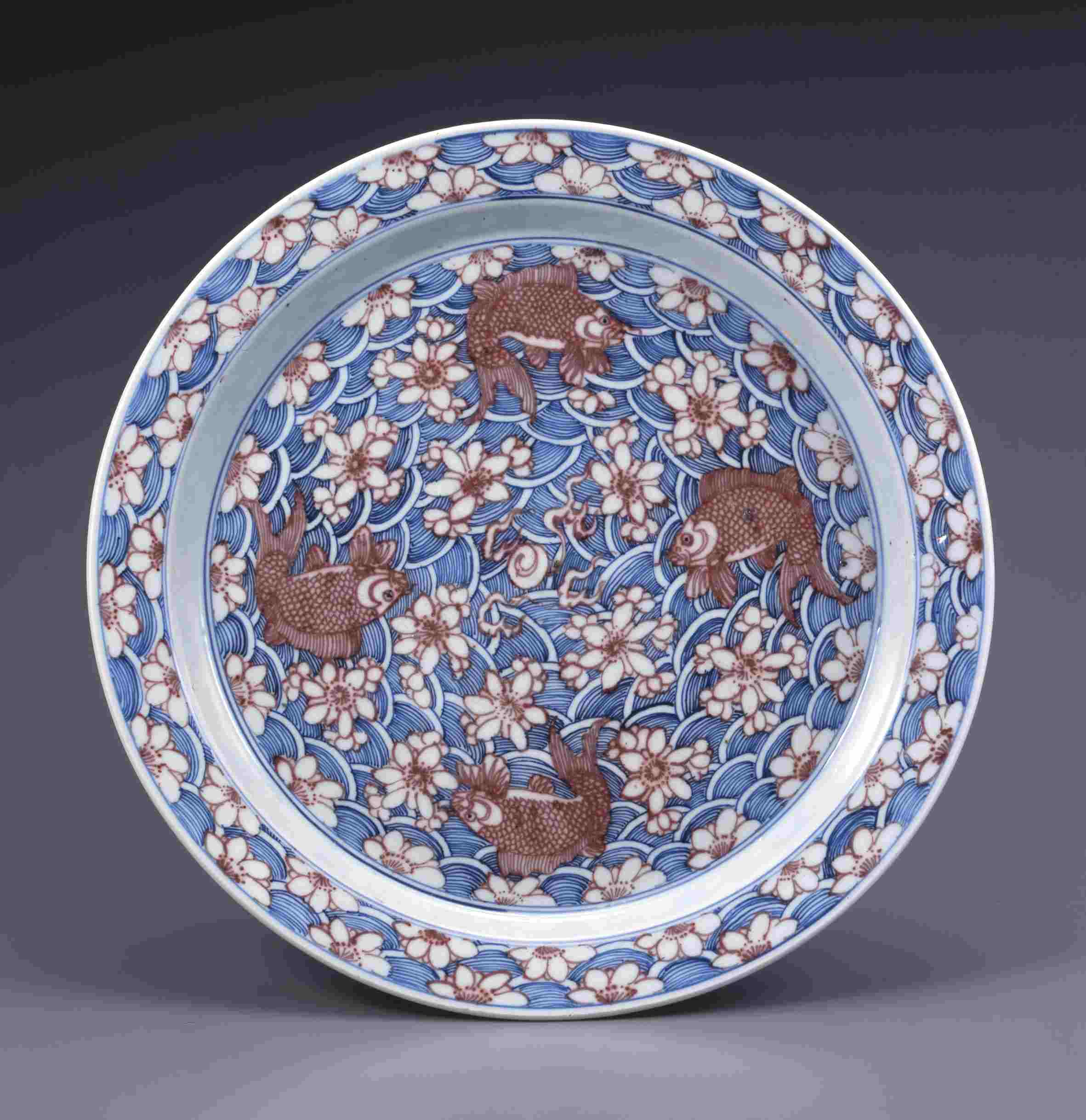

青花釉裏紅水花魚文盤

清時代 康熙年間(1662-1722) -

豆彩蓮池文管耳瓶

清時代 乾隆年間(1736~95) -

深鉢形土器(火焔型土器)

縄文時代 -

壺をのせる女性 杯をもつ女性たち

古墳時代 -

鳥文壺

室町時代 -

色絵輪宝羯磨文香炉

野々村仁清 江戸時代 -

色絵竜田川文透彫反鉢

尾形乾山 江戸時代 -

色絵唐花文銚子

江戸時代 -

色絵牡丹文壺

江戸時代 -

色絵波涛花散文美人像

江戸時代 -

色絵赤玉雲龍文鉢

江戸時代 -

色絵芙蓉菊文大皿

江戸時代 -

青磁輪花鉢

高麗時代 -

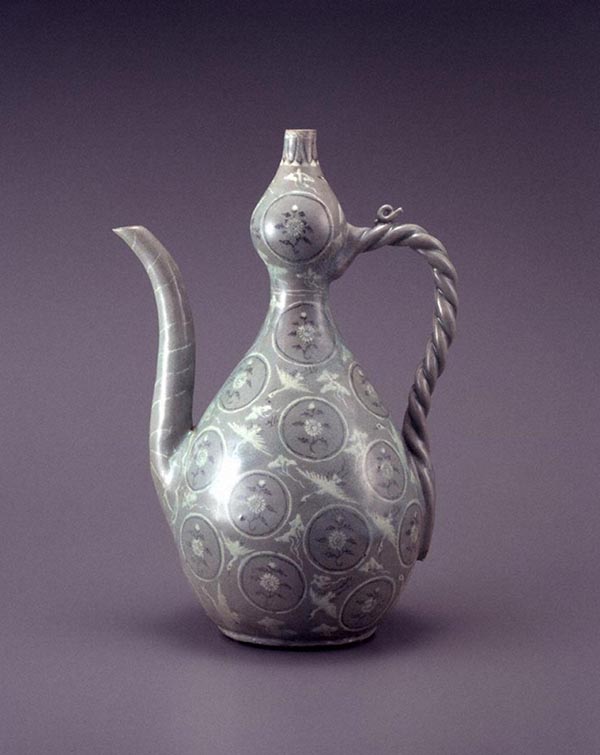

青磁象嵌雲鶴菊文瓢形水注

高麗時代 -

辰砂蓮花文壺

朝鮮時代