東西の日本画 ― 大観・春草・松園など―

2021年04月03日(土)~2021年09月26日(日)

富士図の名手・横山大観(1868~1958)、美人画に専心した上村松園(1875~1949)と鏑木清方(1878~1972)、観音像を描き続けた村上華岳(1888~1939)。明治から大正、昭和にかけ、伝統と革新のはざまで新たな表現を模索した日本画家たちの作品は、色とりどりの魅力に満ちています。

東京と京都の画家を中心に、東西の日本画を紹介する本展では、大観の大作「霊峰一文字」や、松園美人の代表作「汐くみ」、速水御舟(1894~1935)による水墨画の傑作「木蓮(春園麗華)」をはじめ、岡田美術館に収蔵される屈指の名品が一堂に会します。加えて、満36歳という若さで世を去った菱田春草(1874~1911)の没後110年にちなみ、春草作品全7件も一挙公開。その繊細で清らかな絵画世界をご堪能ください。

東西の日本画家たちの作品から、新時代の息吹を感じ取っていただければ幸いです。

展示作品の一部をご紹介いたします。

菱田春草

海月

明治40年(1907)頃

菱田春草(1874〜1911)は、明治39年、横山大観、下村観山、木村武山(ぶざん)とともに、岡倉天心に従って茨城県五浦(いづら)に移住しました。日本美術院の都落ちと揶揄されたものでしたが、海に面した崖の上の画室で作画に専心し競作したことは、互いに有益な刺激となったはずであり、春草は線を排除したいわゆる朦朧体(もうろうたい)の実験を突き進めていきました。 雲間から現れた満月の光が、岩と波とを一瞬浮かび上がらせた印象が、鮮やかに描きとめられています。都会から離れた環境を逆手に活かそうとした画家魂が貴く思われます。 間もなく病のために東京に戻った春草は、明治44年に数え年38歳の若さで没しています。

菱田春草

旭光耀々

明治時代後期 20世紀初頭

大橋翠石

虎図屏風

明治時代 19世紀末

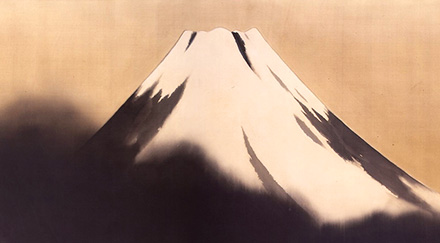

横山大観

霊峰一文字

大正15年(1926)

約9メートルに及ぶ長大な画面に、涌き起こる黒雲の中から姿を現した霊峰富士の雄姿を描いたもので、大正15年、数え年59歳の横山大観(1868〜1958)が水墨の妙味を発揮して描いた力作です。当時の大阪文楽座の座頭(ざがしら)であった義太夫節の太夫・3世竹本津太夫(たけもとつだゆう 1869〜1941)が、病気全快したことを祝って再帰後の舞台を飾るために描きました。 同年9月15日から始まった『伊賀越道中双六(いがごえどうちゅうすごろく)』の公演で使用された後、文楽座の火事で危うく焼失するところを、幸運にも免れたという後日談があります。長らく所在が不明であったものですが、再び世に現れて公開の運びとなりました。

速水御舟

木蓮(春園麗華)

大正15年(1926)

小林古径

白花小禽

昭和11年(1936)

村上華岳

観世音座像

昭和12年(1937)

上村松園

夕涼

昭和時代 20世紀前半

上村松園

汐くみ

昭和16年(1941)

この作品の主題は、田楽能(でんがくのう)であった「汐汲(しおくみ)」に基づく観阿弥(かんあみ)の原作を、世阿弥(ぜあみ)がさらに改作した「松風(まつかぜ)」という能の曲目にちなんでいます。在原行平(ありわらのゆきひら)に愛された須磨浦(すまのうら)の若き汐汲み、松風と村雨(むらさめ)を題材としたものです。 上村松園(1875~1949)は明治から昭和にかけ、美人画に専心した女流画家です。女性の自立が難しかった時代に厳しい精進を重ね、ついには73歳で女性として初の文化勲章を授与されるまでになりました。本図は松園66歳の年の作品です。

川合玉堂

渓村秋晴

昭和時代前期 20世紀前半