金屏風の祭典 ―黄金の世界へようこそ―

2023年12月17日(日)~2024年06月02日(日)

輝く黄金で画面を装った金屏風は、空間を晴れやかに演出する調度品です。国内で幅広く使われるだけでなく、室町時代から幕末に至るまで「日本美術の花形」として諸外国の王に進呈され、明治以降は展覧会出品作の一形式としても発展しました。

本展では、2019年にご好評をいただいた「金屏風展―狩野派・長谷川派・琳派など―」と趣向を変え、装いも新たに「黄金の世界」へお招きします。

最初の「金雲の間」では、狩野派が得意とした力強い金雲や、大和絵風の雅やかな金雲など、さまざまな金色の雲が巡り、続く「金銀の間」では、銀箔や銀砂子が組み合わされた金屏風が、落ち着いた雰囲気を作り出します。一転、「金地の間」では、金箔におおわれた総金地の屏風が光沢を放ち、「光琳風」や「近代の屏風」のコーナーへと展開します。そして本展の最後に、金屏風の伝統を現代につなぐ日本画家・福井江太郎氏(1969~)によるライブペインティングの作品がお披露目となります。

当館の収蔵品約30件が立ち並ぶ「金屏風の祭典」をお楽しみください。

※会期中、一部展示替を行います。

特集展示 五彩 -明の景徳鎮窯を中心に-

白磁に赤・緑・黄色などで絵付けし、低温で焼き付ける五彩は、中国陶磁史の最後に出現した技法で、明・清時代のやきものの主役です。本特集は、五彩の全盛期である明時代万暦年間(1573~1620)を中心に、金時代の宋赤絵から清時代後期の豆彩まで、13〜19世紀の五彩の流れをたどり、祥瑞や漳州窯の赤絵など日本の茶人たちが好んだ作品も併せて、約20件展示します(初公開2件含む)。皇帝を示す龍や福を意味するコウモリなど、中国文化を象徴する文様を色とりどりに描いた、華やかな五彩磁器の世界をお楽しみください。

※「特集展示 五彩 -明の景徳鎮窯を中心に-」は、ご好評につき展示期間を延長することになりました。

展示作品の一部をご紹介いたします。

狩野派

春夏花鳥図屛風

桃山時代 16世紀

競馬図屛風

桃山~江戸時代初期 17世紀

鞍馬・厳島図屏風

江戸時代初期 17世紀

柳橋水車図屏風

江戸時代前期 17世紀

二条城行幸図屏風

江戸時代前期 17世紀

尾形光琳

菊図屏風

江戸時代前期 18世紀初頭

尾形光琳

雪松群禽図屏風

江戸時代前期 18世紀初頭

池田孤邨

燕子花図屏風

江戸時代後期 19世紀中頃

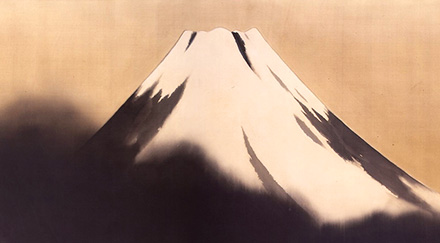

川合玉堂

冨嶽

大正7年(1918)

福井江太郎

楽

令和5年(2023)