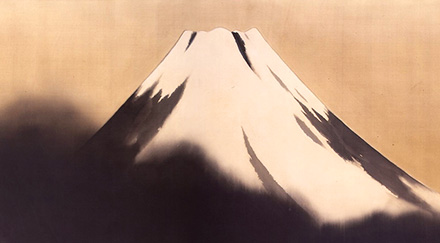

The SAMURAI -サムライと美の世界-

2021年10月02日(土)~2022年02月27日(日)

今や世界に知られるSAMURAI=侍という言葉には、戦国時代を生き抜いた武士の姿、時代劇に登場するお侍さん、あるいは現代のスポーツ選手など、さまざまなイメージが思い起こされます。「侍」や、ほぼ同様に使われる「武士」の語は、時代によって異なる意味をもち、美術においても多様に表されてきました。

本展では、頼朝・義経など語り継がれた源氏のヒーローたち、威儀を正して参列する諸大名、勇壮な馬追の祭礼、凄惨な合戦の様子など「武士を描いた絵」を中心に、没後180年の節目を迎える渡辺崋山、歌川(安藤)広重など「武士階級の画家が描いた絵」や、武家・武芸に関わる屏風など、武士をテーマとする絵画や工芸品を約30件展示します。

源頼朝や曾我兄弟ゆかりの箱根神社を山上に戴き、石橋山古戦場や小田原城などにも近く、武士の歴史との関わりが深い箱根の土地で、日本の歴史を築いてきたSAMURAIの世界をお楽しみください。

【特集展示 中国の青磁】

悠久の歴史を誇る中国陶磁のなかで、長い年月をかけて豊かな発展をとげてきた青磁。古来、理想の色を探求しながら、洗練された形・文様のさまざまな青磁を高度な技によって生み出してきました。青磁は、中国歴代の皇帝たちが珍重してきた崇高なやきものです。

本特集は、戦国時代(紀元前5〜紀元前3世紀)の原始青磁、三国~南北朝時代(3~6世紀)の古越磁(こえつじ)、宋〜明時代(10~17世紀)の越州窯(えっしゅうよう)・耀州窯(ようしゅうよう)・汝窯(じょよう)・龍泉窯(りゅうせんよう)という、誕生から隆盛期におよぶ約31件の作品(初公開2件含む)を一堂に展示します。とりわけ、中国陶磁の「黄金時代」と評される宋時代の青磁の競演は見どころです。時代や産地によって異なる色と質感をそなえた青磁の“美”の変遷を探ります。やきものに詳しい方、入門の方の双方がお楽しみいただける作品解説を併置し、普段触れる機会の少ない中国の青磁の世界をご紹介します。

展示作品の一部をご紹介いたします。

平家物語図屛風

江戸時代前期 17世紀

葛飾北斎

堀河夜討図

江戸時代後期 19世紀前半

象彦(八代西村彦兵衛)/瀬川嘯流

「八幡太郎義家奥州征伐図蒔絵料紙硯箱」のうち(料紙箱蓋表)

明治~昭和時代 19~20世紀

合戦図屏風

桃山~江戸時代初期 16~17世紀

岩佐又兵衛

堀江物語絵巻断簡

江戸時代前期 17世紀中頃

二条城行幸図屏風

江戸時代前期 17世紀

相馬野馬追図屏風

江戸時代中期 18世紀

渡辺崋山

「虫魚帖」のうち(鶏頭にとんぼ・詩) 会期中ページ替あり

天保12年(1841)

歌川(安藤)広重

「東海道五十三次 日本橋」(朝之景) 展示期間 10月2日(土)~11月18日(木)

天保4~5年(1833~34)

酒井抱一

月に秋草図屏風

文政8年(1825)

耀州窯

青磁刻花牡丹唐草文水注

五代~北宋時代 10~11世紀

汝窯

青磁鉢

北宋時代 11~12世紀

龍泉窯

青磁貼花牡丹唐草文瓢形瓶

南宋~元時代 13~14世紀

-

平家物語図屛風

江戸時代前期 17世紀 -

堀河夜討図

葛飾北斎 江戸時代後期 19世紀前半 -

「八幡太郎義家奥州征伐図蒔絵料紙硯箱」のうち(料紙箱蓋表)

象彦(八代西村彦兵衛)/瀬川嘯流 明治~昭和時代 19~20世紀 -

合戦図屏風

桃山~江戸時代初期 16~17世紀 -

堀江物語絵巻断簡

岩佐又兵衛 江戸時代前期 17世紀中頃 -

二条城行幸図屏風

江戸時代前期 17世紀 -

相馬野馬追図屏風

江戸時代中期 18世紀 -

重要文化財

「虫魚帖」のうち(鶏頭にとんぼ・詩) 会期中ページ替あり

渡辺崋山 天保12年(1841) -

「東海道五十三次 日本橋」(朝之景) 展示期間 10月2日(土)~11月18日(木)

歌川(安藤)広重 天保4~5年(1833~34) -

月に秋草図屏風

酒井抱一 文政8年(1825) -

青磁刻花牡丹唐草文水注

耀州窯 五代~北宋時代 10~11世紀 -

青磁鉢

汝窯 北宋時代 11~12世紀 -

青磁貼花牡丹唐草文瓢形瓶

龍泉窯 南宋~元時代 13~14世紀